クリニックでよく診る代表的な脳神経内科疾患

[1]頭痛

概要

頭痛とは、頭頚部に痛みが生じることです。頭痛は広く一般的な病気ですが、その種類は様々で原因もそれぞれ異なります。鎮痛剤を服用すれば症状が治まるものもあれば、生命に関わる重篤な病気の症状であることもあり得ます。

国際頭痛分類第2版では、発症原因によって頭痛を14に分類しています。大きく分けると、基礎疾患のない頭痛である一次性頭痛と、脳腫瘍や脳出血、外傷などの病変が原因となる二次性頭痛があります。

一次性頭痛には片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛などが含まれ、最も多いのは緊張型頭痛です。また、二次性頭痛は多岐にわたる病気が原因となり、鼻や副鼻腔、口腔内の病変によるものもあります。

原因

それぞれの頭痛の原因は以下の通りです。

一次性頭痛

一次性頭痛で最も多いのは、緊張型頭痛であり、次いで片頭痛が多いとされています。

-

緊張型頭痛

ストレスや姿勢の異常、頭頚部の筋肉の酷使などによって、頭頚部の筋肉が凝った状態となり、筋肉が放出する発痛物質によって頭痛が生じると考えられています。

-

片頭痛

三叉神経周辺の血管が拡張し、神経を刺激することで発症すると考えられています。

-

群発頭痛

アルコールや硝酸剤などの血管拡張薬によって頭部の血管が拡張することが原因だといわれています。しかし、明確な発症メカニズムは解明されていません。

二次性頭痛

二次性頭痛には、頭部外傷や脳卒中を始めとした脳血管障害、感染症、薬物の副作用や離脱症状によるもの、目や耳・鼻・副鼻腔・口腔の病変によるもの、精神疾患など多くの原因があります。頭痛が、他の病気を発症した際と同時期に生じれば二次性頭痛であると判断できますが、中には既にある一次性頭痛が何らかの病変によって引き起こされたり、悪化している場合もあり得ます。

症状

頭痛の症状は、その原因によって大きく異なります。

一次性頭痛

一次性頭痛では、頭痛が絶えず続くのではなく、発作のように突然発症し、一旦治まると痛みは全く感じなくなります。緊張型頭痛と片頭痛は通常一回の発作が治まれば次の発作まで症状が出ることはありませんが、群発頭痛は発作が数週間から数か月続き、何も症状がない期間が数か月から数年続くのが特徴です。

代表的な3種の症状は下表の通りです。

| 分類 | 筋緊張型頭痛 | 片頭痛 | 群発頭痛 | |

| 古典型 | 普通型 | |||

| 前駆症状 | なし | 閃輝性暗点 | なし | なし |

| 頭痛の性状 | 頭重感、頭全体を締め付けられる様な持続性の痛み | 一側性 (時に両側性) の前頭部から側頭部にかけての拍動性の痛み | 一側性の目の周囲の錐で刺されるような激しい痛み | |

| 持続時間 | 夕方に多い | 数時間 | 1〜2時間 | |

| 他の症状 | 肩凝り・眼精疲労 | 嘔気・光過敏 | 目の充血・流涙・鼻汁 | |

二次性頭痛

二次性頭痛では、一次性頭痛の様に頭痛が発作性に生じるのではなく、原因となる疾患がある間は持続的或いは断続的に痛みを感じる場合が殆どです。頭痛以外にも原因疾患によって様々な症状が生じ、頭痛はその症状の一つに過ぎません。

検査・診断

一次性頭痛の診断には、頭痛の性状や持続時間、その他の症状などの問診による情報が重要となります。また、二次性頭痛を除外するために、頭部MRI検査やCT検査などで頭頚部に病変がないか確認します。さらに、画像検査の他に、必要に応じて脳波検査や血液検査を行うこともあります。

治療

一次性頭痛の治療は頭痛を改善することを目的とし、二次性頭痛は原因となっている病気の治療が目的となります。

一次性頭痛の治療

一次性頭痛の治療では主に薬物治療を行います。通常の消炎鎮痛剤が急性期の頭痛に広く使われます。緊張型頭痛では筋弛緩薬や抗不安薬、片頭痛と群発頭痛ではスマトリプタン製剤などが使用されます。近年では、片頭痛の特効薬としてヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤が保険適用となり、治療の選択肢が広がりつつあります。また、群発頭痛では薬物治療だけでなく、酸素吸入も有効な治療法とされています。さらに、発作が起きていない時の予防薬として、片頭痛ではカルシウム拮抗薬やβ遮断薬、抗てんかん薬、抗うつ薬などが用いられます。また、群発頭痛ではベラパミル塩酸塩やバルプロ酸ナトリウム、炭酸リチウムなどが使用されることもあります。

二次性頭痛の治療

二次性頭痛では頭痛の原因となっている病気の治療が優先して行われます。多くの場合では原因疾患の治療が行われると、頭痛も改善します。対処療法としては消炎鎮痛薬や抗けいれん薬などが使用されることもありますが、効果は一時的なもので根本の原因が解決されない限り頭痛は治まりません。

[2]脳梗塞

概要

脳梗塞は脳卒中の内の1つで、脳を栄養する動脈の血行不良により、酸素や栄養を受けている神経細胞が死ぬことで様々な症状を来す病気です。一時的に脳の血管が詰まる一過性脳虚血発作 (TIA) は、24時間以内に完全に元の状態に戻るため後遺症を残すことがなく、脳梗塞とは区別されます。しかし、TIAは脳梗塞の前触れ発作ともいわれ、例え完全に元に戻ったとしても直ちに原因を明らかにし、脳梗塞への移行を阻止すべき病気です。

かつて脳卒中の大部分は「脳出血」が占めていましたが、近年は逆転し「脳梗塞」が上回る様になりました。その理由として、高血圧対策の普及と生活習慣の変化による糖尿病や脂質異常症の増加が考えられます。

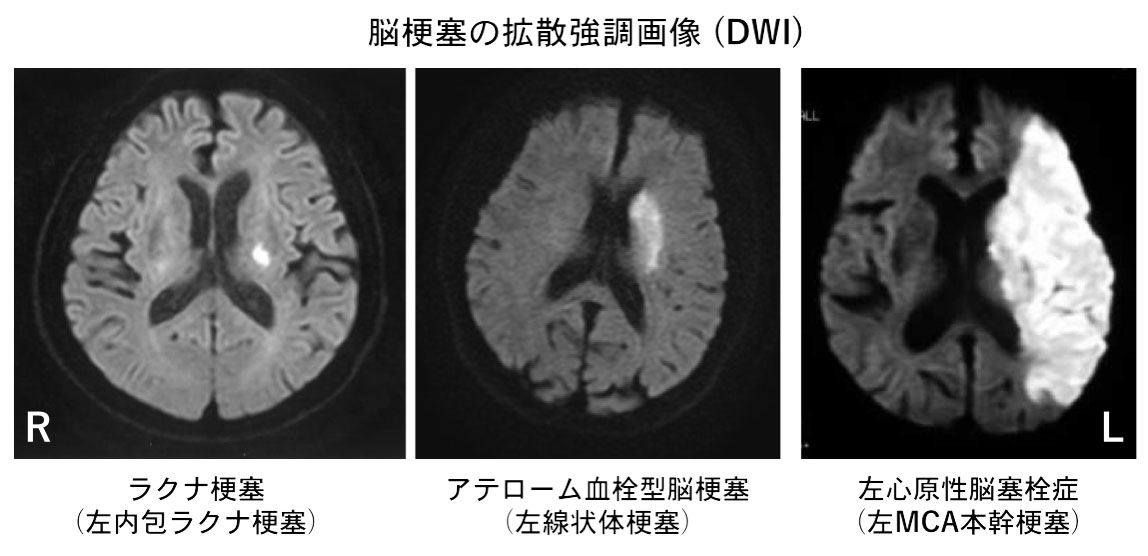

日本では欧米に比べてラクナ梗塞の割合が多い傾向にありましたが、脂質異常症や糖尿病の増加に伴い、アテローム血栓性梗塞が増えています。また、高齢化に伴い心房細動の患者様が増加しているため、心原性脳塞栓も増えています。

原因

脳梗塞の原因はタイプによって異なります。

-

ラクナ梗塞

脳の細い血管が詰まることで起こります。

-

アテローム血栓性脳梗塞

比較的太い血管が動脈硬化により詰まることで起こります。

-

心原性脳塞栓症

心房細動などの不整脈が原因で心臓の左心房で生じた血栓が脳の血管を詰まらせることで起こります。

脳梗塞のリスクファクター

脳梗塞は加齢、男性、脳梗塞の家族歴など、修正困難なリスクファクター(危険因子)の他に以下の様な修正可能な危険因子があるので、これらの因子を是正することが大切です。

脳梗塞の主な危険因子

高血圧・糖尿病・脂質異常症 (高脂血症)・心房細動・喫煙・慢性腎臓病・食生活の欧米化 / 肥満 (メタボリックシンドローム)・運動不足・過剰な飲酒・過剰な塩分摂取・ストレス

症 状

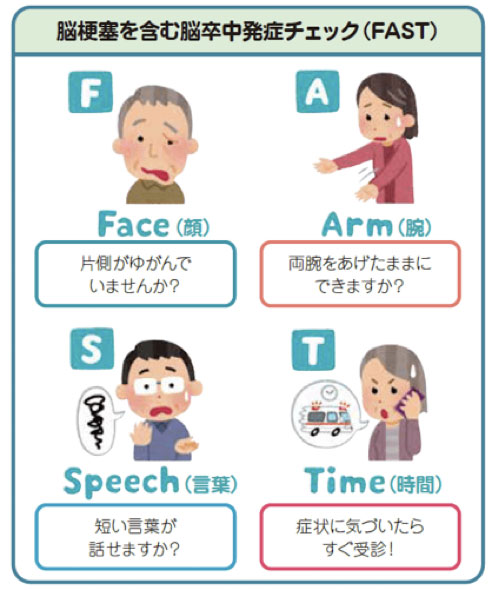

脳梗塞は突然発症します。その多くは片麻痺や感覚障害など生活に支障を来す重大な後遺症を残すことがあり、最悪の場合には命に関わる事態になるので、直ちに対応して後遺症を最小限にすることが極めて重要です。そのためには初期症状を知って、直ちに緊急受診行動をとることができる様にしておくことが大切です。

発症から1分でも早く脳卒中の対応が可能な病院に辿り着くことが、脳卒中から助かる第一歩です。特に症状が軽い場合は、「この程度で受診しては大げさではないか?」という思いで受診行動が遅れて治療の機会を失いがちです。いざという時のために「脳卒中は『顔・腕・言葉』ですぐ受診」のポイントを覚え、直ちに受診行動がとれる様に心掛けましょう。

顔:「イーッ」と言ってもらう。口の片方だけしか動かないときは異常です(顔面麻痺)。

腕:両手のひらを上に向けて「前にならえ」の姿勢をとらせ、目を閉じてゆっくり5つ数えましょう。片側の腕が下がってくる場合は異常です(バレー徴候)。

言葉:呂律が回っていない、言葉が理解できない、話せない場合は異常です。一人暮らしの方なら、いつも話している人に電話してみるのも役に立ちます。

顔・腕・言葉の3つの検査を行って、1つでも異常がある人を脳卒中だと判断した時、およそ7割が当たります。これは、海外ではACT-FASTとして知られている脳卒中の判断方法です(ACT:行動・F:Face・A:Arm・S:Speech・T:Time)。暗記だけでなく、とっさのときに正しくテストできるよう常日頃訓練しておきましょう。

検査・診断

一度脳の血管が閉塞すると、血流再開を得られても元に戻らない不可逆的損傷を被る範囲は次第に拡大していきます。従って、脳梗塞を疑う症状を自覚した際には迷うことなく病院へ行き、すぐに検査を受ける必要があります。

頭部CTや脳MRIの検査で、まず脳卒中が起きているのかどうかを確認します。

*特に、脳MRIの拡散強調画像(DWI)で高信号を認めることが確定診断の強力な決め手となります。梗塞が生じている範囲から、どの辺りの血管が詰まっているかを予測できますが、詰まっている箇所を特定するために脳血管MRAを併用することも重要です。

治療

-

ラクナ梗塞・アテローム血栓症梗塞に対する治療

ラクナ梗塞やアテローム血栓症梗塞に対しては、点滴による抗凝固療法 (オザグレルNa・アルガトロバン) や脳保護療法 (エダラボン) が有効です。また、その後の動脈内での血栓形成を防ぐために、抗血小板薬の内服が再発予防に有用となります。

さらに、メタボリックシンドロームや高血圧、喫煙など、是正可能なリスクファクターの徹底した治療、管理、悪い生活習慣の改善が再発予防につながると考えられます。 -

心原性脳塞栓症に対する治療

心原性脳塞栓症(左房内血栓)の原因となる血栓は、動脈内にできる血栓とは異なり、フィブリンという成分が主体となった血栓を形成します。このような血栓に対する治療としては抗凝固薬の内服が有用です。

抗凝固薬の種類として、これまでワーファリンカリウムという内服薬が用いられてきましたが、現在はNOACsと呼ばれる新しい抗凝固薬が登場しています。NOACsはワーファリンカリウムとは異なり、直接トロンビンまたは第Ⅹa因子を阻害する薬で、副作用として問題となる頭蓋内出血のリスクが低いと考えられています。

[3]良性発作性頭位めまい症 (BPPV)

概要

良性発作性頭位めまい症(BPPV)とは、特定の頭位をとることによってめまいが誘発される病気のことを指します。このめまいは長時間続くことはなく、多くは1分以内、長くても数分で完全におさまります。

また、聞こえの悪化 (難聴) や耳鳴りといった症状が起こることもありません。良性発作性頭位めまい症は、めまいが起こる原因としてもっとも多いといわれています。

原因

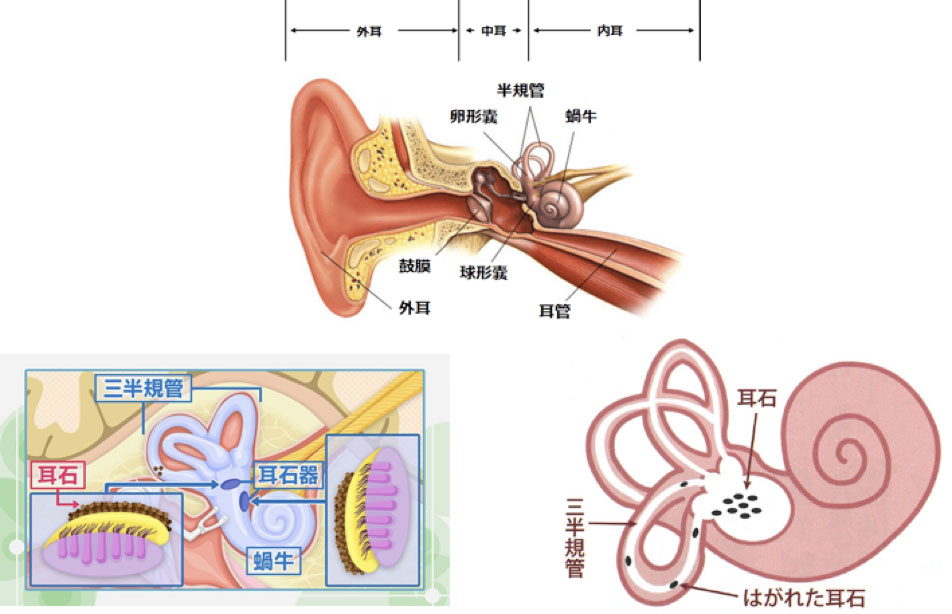

内耳に存在する「三半規管」と「耳石器」と呼ばれる器官は平衡感覚に重要な役割を果たしています。耳石とは耳の奥にある重力を感知する前庭(耳石器)という場所にある、小さな砂粒のようなカルシウム結晶です。この耳石が何らかの理由でこぼれ落ち、それが三半規管に入り込み内リンパ液の乱流を生じることで、三半規管を刺激してめまいが起きます。耳石が入り込みやすい部位は、主に後半規管と外側半規管です。

耳石がこぼれる明確な原因は不明ですが、更年期以後の女性に多いことから、加齢や女性ホルモンの低下により耳石がこぼれ落ち易くなると考えられています。また、外傷や長期の寝たきりも発症の原因となり得ます。

症 状

良性発作性頭位めまい症では、特定の頭位を取ることで、めまいが誘発されます。例えば、起床時にくらくらする、寝返りを打ったときにめまいが生じる、洗濯物を干すために頭を上げるとめまいがするなどです。このめまいは長時間続くことはなく、多くは1分以内、長くても数分で完全におさまります。また、吐き気を伴うことも少なくありません。

難聴や耳鳴りなどを伴わないことが、メニエール病などほかの内耳疾患と異なります。また、発熱、手足の麻痺、感覚障害、視力低下、意識障害を伴うこともありません。

検査・診断

-

眼振検査

良性発作性頭位めまい症の診断では、目の動きをみる眼振検査が重要です。

眼振検査では、フレンツェルの眼鏡による診察が有用です。仰向けに寝た状態から頭の位置をかえることにより眼振が出現することを確認します。 -

他の病気との鑑別を目的とした検査

また、他の病気との鑑別を目的とした検査も行います。良性発作性頭位めまい症で難聴になることはないため、聴力に変化がないことを確認するために純音聴力検査を行います。聴力に変化がある場合、突発性難聴、メニエール病など別の病気を考慮します。

脳梗塞など頭蓋内病変に関連してめまいが生じることもあるため、手足の麻痺、感覚障害、意識障害などを伴う場合には頭部MRIなどの画像検査を行います。

治療

良性発作性頭位めまい症は自然軽快することも多いですが、耳石置換法(めまい体操)という理学療法が有効です。耳石置換法は半規管のどの部位が原因になっているかを確認し、半規管に入った耳石を半規管の外に導きだし、元の耳石器に戻し治癒させる方法です。耳石置換法を行うと治癒が早まります。

また、吐き気などの症状が強い際には症状緩和を目的として抗めまい薬、制吐剤などの薬物治療を行います。体質改善目的にめまいに良く効く漢方薬 (苓桂朮甘湯など) の内服も有効です。

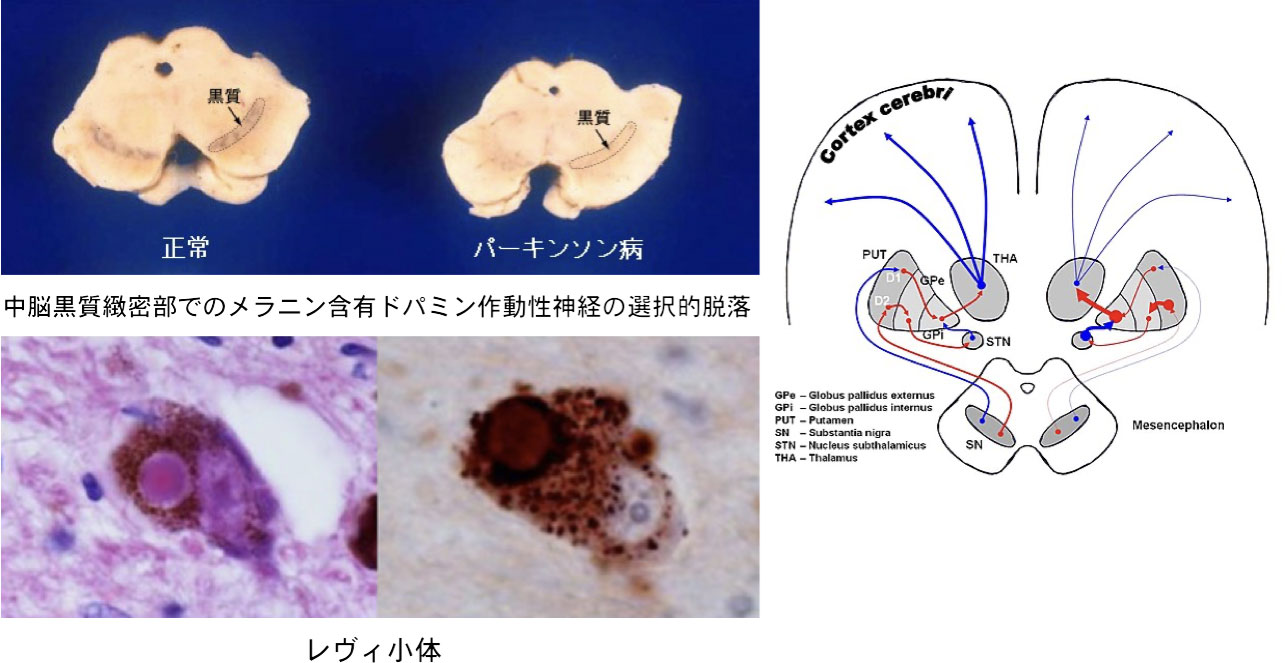

[4]パーキンソン病

概要

パーキンソン病とは、体の振るえ (振戦)、動作がゆっくりになる (動作緩慢)、筋肉がこわばり手足が動かしにくくなる (筋強剛)、歩行が小刻みになる、転び易くなる (姿勢反射障害) などの症状を特徴とする病気です。脳の指令を伝えるドパミンと呼ばれる神経伝達物質が減ることによって起こります。

パーキンソン病は高齢になるほどかかりやすくなる病気で、日本では1,000人に1~1.5人くらいの割合で患者様がいるといわれています。50歳以上で起こることが多いですが、40歳以下の若い方でも発症することがあり、それは若年性パーキンソン病と呼ばれます。

原因

パーキンソン病は、脳が体を動かすための指令を調節するドパミンと呼ばれる神経伝達物質が減ることによって起こります。

ドパミンは脳の黒質と呼ばれる部位にある「ドパミン神経細胞」で作られ、大脳皮質からの指令を調節し、筋肉の動きをスムーズにするはたらきをもっています。ドパミン神経細胞は健康な人でも加齢とともにある程度自然に減少し、体が動かしにくくなる原因になっていますが、パーキンソン病の患者さんでは減少のスピードが速いことが分かっています。ドパミン神経細胞がなぜ減少するかについて、正確な理由は分かっていませんが、ドパミン神経細胞の中にαシヌクレインと呼ばれるタンパク質が蓄積することが関わっていると考えられています。さらにレヴィ小体と云う封入体が神経細胞内に多発することが知られています。その他に、生活習慣などの違いではパーキンソン病の発症に明らかな差は現在のところ、報告されておりません。

殆どのパーキンソン病に遺伝性はありませんが、若年性パーキンソン病を発症する方の中には家族にもパーキンソン病発症に関わる遺伝子が見つかることがあります。

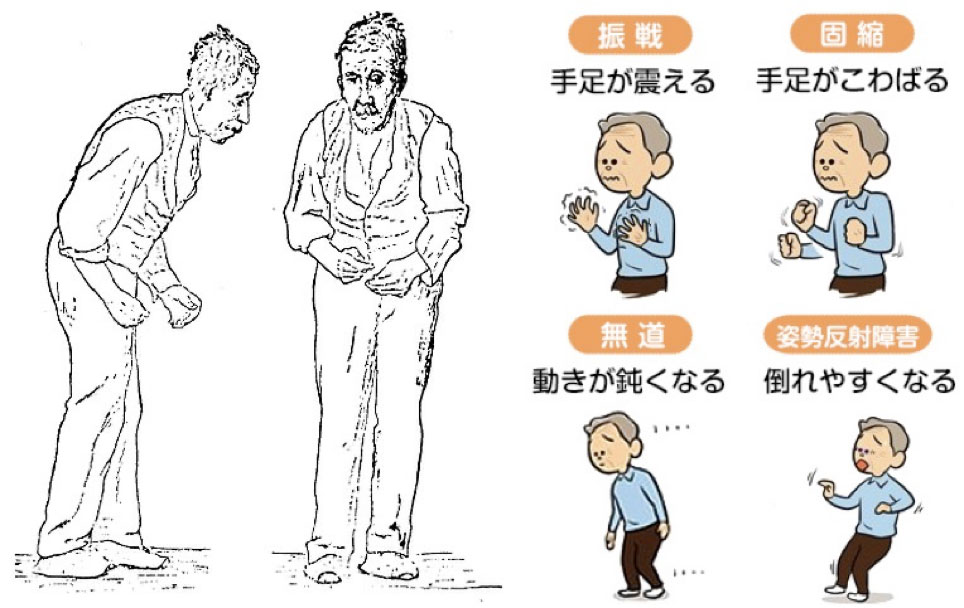

症 状

パーキンソン病の症状には、大きく分けると運動症状と非運動症状があります。特に運動症状はパーキンソン病に特徴的な症状で、パーキンソン病を診断する際に必ず確かめられる重要なものです。

運動症状

主な運動症状=4大運動症状に、ふるえ (振戦)・筋強剛・動作緩慢・姿勢反射障害があります。

-

ふるえ (振戦)

安静時振戦とも呼ばれ、椅子に座って手を膝に置いているときなど、じっとしている際に手足がふるえる症状が見られます。

-

筋強剛 (筋固縮)

肩、膝、指などの筋肉が固くなって、スムーズに動かしづらくなります。自分ではあまり感じず、他人に手足や頭部を動かされたときに抵抗を感じることもあります。

-

動作緩慢 (無動)

動きが遅くなり、細かい動作がしにくくなります。歩くときに足が出にくくなる“すくみ足”と呼ばれる症状が見られることもあります。

-

姿勢反射障害

体のバランスが取りづらくなり、転び易くなります。この症状はパーキンソン病を発症して数年経ってから起こることが多く、発症後早期に現れる際には他の病気を疑います。

非運動症状

運動症状以外に、自律神経症状、認知障害、嗅覚障害、睡眠障害、精神症状、疲労や疼痛などの非運動症状が見られることもあります。これらは、運動症状が現れる前に出現することもあります。

-

自律神経症状

便秘、頻尿、立ちくらみ、食後のめまいや失神、発汗、むくみ、冷え、性機能障害などが現れることがあります。

-

認知障害

遂行機能障害(いくつかの手順を踏む行動が計画できなくなること)や認知症症状(もの忘れがひどくなるなど)が見られることがあります。

-

嗅覚障害

においがしなかったり、感じにくくなったりすることがあります。

-

睡眠障害

夜眠れなくなる不眠の症状や日中眠くなるなどの症状が現れることがあります。

-

精神症状

気分が晴れないうつ症状や、アパシーと呼ばれる身の周りのことへの関心が薄れたり日常動作をする気力がなくなったりする状態が現れることがあります。

-

疲労、疼痛、体重減少

疲れやすくなる、肩や腰、手足の筋肉に痛みが現れる、体重が減るなどの症状が見られることがあります。

検査・診断

パーキンソン病の診断は、パーキンソン病に特徴的な運動症状の有無を元に、パーキンソン病以外の似たような症状の病気を除外することで診断されます。

パーキンソン病に特徴的な運動症状(安静時振戦、筋強剛、動作緩慢、姿勢反射障害)はパーキンソニズムとも呼ばれ、パーキンソン病の重要な手掛かりですが、脳や神経の他の病気や薬物の副作用でも見られることがあります(パーキンソン症候群)。これらの症状が認められるのに加えて、ドパミン補充療法と呼ばれるパーキンソン病の治療で症状が改善する、*頭部MRIで他の病気を疑う所見が認められない、パーキンソニズムを起こす薬物や毒物への曝露がないといった基準を満たした場合にパーキンソン病であると診断されます。

治療

現段階ではパーキンソン病を根本的に治療する方法はなく、症状を緩和する対症療法が中心となります。治療の基本は薬物治療で、減少したドパミンを補充する治療が行われます。そのほか、脳に直接アプローチする手術療法が行われることもあります。

-

薬物治療

薬物治療の中心となるのは、レボドパとドパミンアゴニストと呼ばれる薬です。レボドパは不足したドパミンの前駆物質であり、脳に運ばれてドパミンに変換され、症状を緩和します。ドパミンアゴニストは少なくなったドパミン神経細胞を介さずにドパミンの作用を補う働きがあります。これらの他に、抗コリン薬、COMT阻害薬、MAO-B阻害薬、ドロキシドパなどがあり、通常は複数の薬を組み合わせて治療が行われます。

-

手術療法

薬物治療を長期に行うと、副作用 (精神症状) やウェアリング・オフ (wearing-off) 現象と呼ばれる薬が切れた後の反動などの問題が出てくる場合があります。こうした場合に、対症療法として症状を改善するための手術療法が行われることがあります。手術の方法には様々なものがありますが、脳深部刺激療法 (DBS) が主流となります。この方法は脳に電極を埋め込んで脳の特定の部位を刺激し、一定程度、症状を改善する効果があります。

[5]本態性振戦

概要

本態性振戦とは、はっきりした原因がないにも関わらず、手や頭などが不随意に (意のままにならずに) 振るえる病気のことです。基本的に振るえ以外の症状はありません。多くの場合、安静にしている時には振るえは生じませんが、何らかの動作をしている最中や、ある一定の姿勢をとったときに振るえが現れます。病状が悪化すると日常生活に支障を来たしたり (例:書痙) 精神的な苦痛を伴ったりするケースも少なくありません。ただ症状が酷くなっても手足が麻痺する様なことはありません。

本態性振戦の有病率は報告によってばらつきが見られますが、およそ人口の2.5~10%とされています。若年での発症も見られるものの、高齢者に多い傾向にあり、40 歳以上では4%、65 歳以上では5~14%以上で本態性振戦が認められたとの報告があります。

原因

本態性振戦の原因ははっきり分かっていません。そもそも医学的にいう「本態性」とは「原因不明」を意味します。パーキンソン病やバセドウ病、脳卒中、アルコール依存症などの振戦(振るえ)を引き起こす原因となり得る病気がないにも関わらず発症する振戦のことを本態性振戦と呼ぶのです。

本態性振戦は精神的な緊張が高まったときに増強することが多く、疲れやストレスなどが蓄積した際にも悪化し易くなる傾向があります。また、本態性振戦は家族内で発症するケースが多いとされており、遺伝的要素が関係している可能性も指摘されています。

症 状

何らかの動作をしたり、ある一定の姿勢をとったりする際に手や指、頭、などが小刻み (1秒間に4~12回) にリズミカルに震える「振戦」が現れるのが特徴です。また、振戦は精神的な緊張によって増強します。一方、お酒を飲むと振るえが軽くなることもあります。症状が強くなると、うまく字が書けない (書痙)、箸が使えない、飲み物をこぼしてしまう、といった日常生活に支障を来す様な動作の障害や、声が震えるなど人前に出るのが苦痛になるような精神的ダメージを生じ易くなります。

検査・診断

本態性振戦は手や頭、声などのふるえ以外には体の異常が生じないため、血液検査や画像検査などを行っても異常を発見することはできません。本態性振戦の診断は、診察による症状の評価と他疾患の除外によって行います。

振戦を引き起こす他の病気の存在を否定するため、一般に以下の様な検査を行います。

-

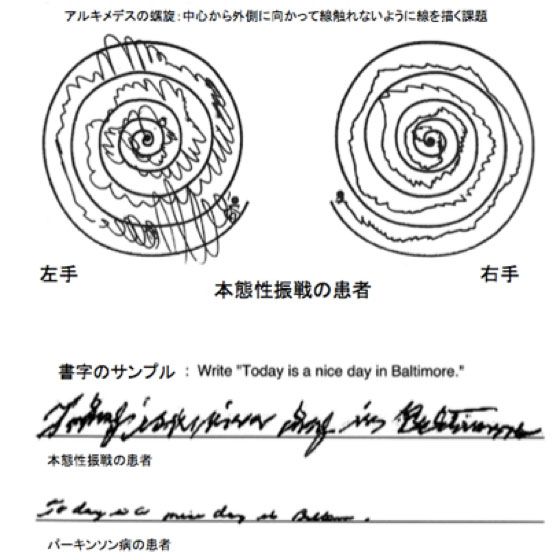

アルキメデスの螺旋描記法検査

肘を浮かした状態でブレない様に螺旋を描記してもらう検査です。

本態性振戦では動作時に症状が現れるので、大きくブレてしまうのが特徴です。

-

血液検査

バセドウ病など甲状腺機能の亢進によっても振戦が生じるため、血液検査で甲状腺ホルモン値、甲状腺刺激ホルモン値、抗甲状腺刺激ホルモン受容体抗体の有無などを調べます。

-

画像検査

振戦は脳出血や脳梗塞などによっても引き起こされ得るため、必要に応じて頭部CT検査や頭部MRI検査を行います。パーキンソン病の可能性がある場合には、特に頭部MRI検査が重要となります。

治療

本態性振戦の症状が軽い場合においては、治療が必要になることは少ないですが、日常生活や仕事への支障が出てきたり、精神的な苦痛によって活動性や社会性が低下したりする様な場合には治療が考慮されます。つまり、この症状でどれぐらい患者さんが困っているかが治療を行うかどうかの判断の材料になります。

-

薬物療法

本態性振戦に対する治療では、まず薬物療法を行います。第一選択となる薬は 「β遮断薬」(アロチノロール塩酸塩) です。しかし、気管支喘息などがある場合はβ遮断薬を服用することはできません。β遮断薬に効果がないケースや使用できないケースでは、抗てんかん薬のクロナゼパムやゾニサミド、抗不安薬のエチゾラムなどが用いられます。

-

手術療法

手術療法には高周波凝固術(RF)と脳深部刺激療法(DBS)の二つがあります。高周波凝固術(RF)は、脳深部の視床腹側中間核(Vim核)に凝固針を刺入して高周波で熱凝固させる方法です。脳深部刺激療法(DBS)では、同じ部位に対し電極を留置して電気刺激を与え、振戦(ふるえ)に関わる脳内の異常信号を調整します。

-

集束超音波治療(FUS)

集束超音波治療は、手術を必要とせず、頭蓋の外側から照射した超音波を脳深部の視床腹側中間核(Vim核)へピンポイントに集中照射し、超音波のエネルギーによって同部位を熱凝固させる治療です。2019年6月より、本態性振戦に対して保険承認され、新しい治療法として注目されています。

-

ボツリヌス毒素療法

ボツリヌス毒素療法は、ボツリヌス菌の毒素が持つ筋の緊張を和らげるはたらきを利用したものです。本態性振戦においては保険適用外ですが、一部の症例に対してボツリヌス毒素療法を実施することがあります。

-

日常生活の注意

本態性振戦は精神的緊張で症状が強くなり、ストレスや疲労でも悪化する傾向があります。カフェインの摂取も症状を増悪させますので、できるだけそれらを避ける様にすることが大切です。お酒を飲むと振るえが軽くなることもありますが、アルコール依存症になる恐れがあるので振るえを抑えるための飲酒は避けて下さい。また日常生活に支障を来す様な症状がある場合は、自助具などを用いるのも一つの方法です。

[6]変形性頚椎症/頸肩腕症候群

概要

変形性頸椎症とは、加齢によって首の骨である頸椎が変形し、頸椎を通る脊髄やそこから分岐する神経を圧迫してダメージを与える病気です。

首の骨は、椎骨と呼ばれる7個の骨で構成されており、それぞれの椎骨の間には椎骨同士の摩擦や衝撃を吸収するクッションのような椎間板と呼ばれる軟骨 (弾性繊維) があります。椎骨が加齢によって変形する原因には、さまざまな説が唱えられています。例えば、椎間板が加齢によって弾力を失い、椎骨同士の衝撃が増えて骨が棘のように増殖することなどが挙げられます。症状の程度は様々であり、主に首や腕、肩の痺れ・痛み(頸肩腕症候群)を生じますが、脊髄に重度なダメージが加わった場合には、下肢の強い痺れや排尿障害などを引き起こすこともあります。

原因

変形性頸椎症の原因は、頸椎が加齢によって変形することです。

人は直立二足歩行を行うため、首は常に5kg以上の重さの頭を支えている状態となり、首の骨は体の中でも特に負担を受けやすい骨であるといえます。このため首の骨は年齢を重ねるごとに、長年積み重なった骨への過度な負担によって骨の変形が生じやすくなるのです。加齢によって頸椎が変形する原因には、様々なものが考えられています。一般的には椎間板が加齢によって弾力性を失い、骨同士の衝撃や摩擦が増えることで骨の一部が反応性増殖を生じることや、脊髄が通る脊柱管を支える靭帯が加齢によって肥厚し、脊柱管が狭くなることなどが挙げられます。特に、骨の反応性増殖は骨の辺縁部にできやすく、鋭く尖った骨棘と呼ばれる変化を生じ、脊髄や分岐する神経を圧迫して、さまざまな症状を引き起こします。

症 状

症状は、脊髄やそこから分岐する神経のどの部位にダメージが加わるかによって大きく異なります。変形性頸椎症は、脊髄にダメージが加わる頸椎性脊髄症と、脊髄から分岐する神経にダメージが加わる頸椎性神経根症に分けられますが、それぞれの症状の特徴は下記のとおりです。

-

頸椎性脊髄症

脊髄が圧迫されるため、圧迫点より下位の神経支配領域に痛みや痺れ、脱力などの症状が現れます。症状が広範囲にわたるのが特徴で、脊髄へのダメージが重度な場合には、歩行障害や膀胱直腸障害を引き起こすこともあります。

-

頸椎性神経根症

脊髄から分布された神経の一部のみにダメージが加わるため、症状の出現範囲は首や肩、腕に限られているのが特徴です(頸肩腕症候群)。また、通常は脊髄から左右に分布する神経の片方のみが障害されるため、症状は左右どちらかにのみ現れます。主な症状は、首や肩、腕、手、指にかけての痛みや痺れ、脱力です。長期に渡って症状が続く場合には、患側の筋肉量が減少し、外見からも筋肉の付き方に左右差が見られるようになります。

また、首を後ろに反らせると神経への圧迫が強くなり、痛みが増すのが特徴で、重症なケースでは上を見ることができなくなります。

検査・診断

変形性頸椎症では、頸椎の変形と神経圧迫の程度を評価するために以下の画像検査が行われます。

-

レントゲン検査

レントゲン検査では、骨棘や脊柱管の狭窄など頸椎の加齢による変化を観察することができます。

-

MRI検査

MRI検査は頸椎の変形だけでなく、脊柱管の中を走行する脊髄や分岐する神経を描出することが可能であり、変形による脊髄・神経の圧迫を観察することができます。骨しか描出できないレントゲン検査よりもMRI 検査の方が、より有用な検査法です。

治療

変形性頸椎症の多くは、痛みや痺れが強くなるような姿勢を避け、首を安静にすることで症状は改善します。痛みが強い場合(神経障害性疼痛)には、従来から鎮痛剤や筋弛緩剤の内服・湿布の貼付による対処療法が行われて来ましたが、新薬であるプレガバリンやミロガバリンの内服が有効です。

薬物療法でも症状が改善しない場合には、痛み止めの注射や原因となる神経に直接麻酔薬を注入するブロック注射が行われることもあります。しかし、これらの保存的治療は一時的に症状を改善させる効果は期待できますが、加齢による頸椎の変形を止めることはできません。症状が進行して歩行障害や膀胱直腸障害、耐え難い痛みなどが生じる場合には、手術で変形した頸椎を修復する治療が行われることもあります。

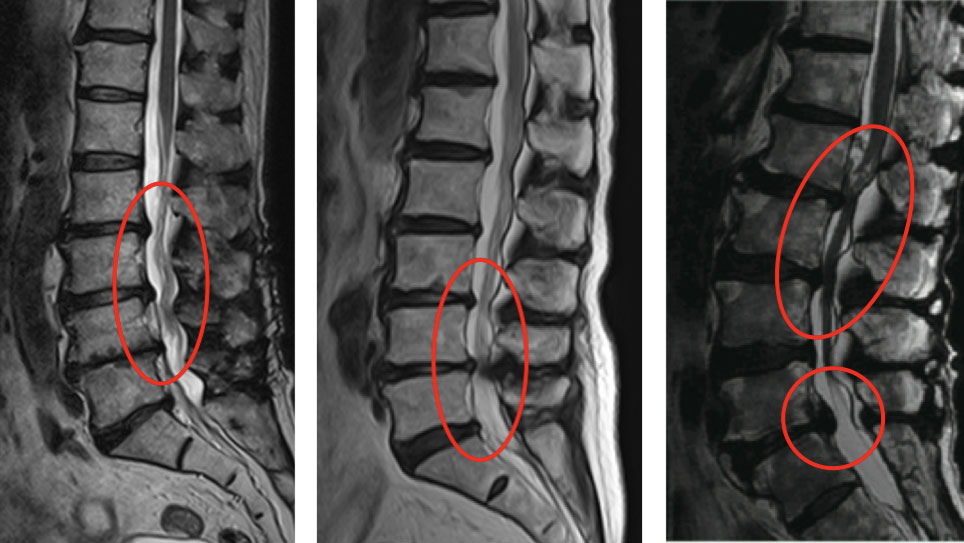

[7]腰部脊柱管狭窄症

概要

腰部脊柱管狭窄症とは、背骨の中にある「脊柱管」という神経の通り道が腰の辺りで狭くなることで神経の血流が悪くなり、痛みをはじめ様々な症状が現れる病気です。具体的な症状として、長い距離を歩くと下肢にしびれや痛みが生じ、力が入らなくなって歩行が難しくなる「間欠跛行」が挙げられます。

腰部脊柱管狭窄症は腰に負担がかかる仕事や加齢などが原因で起こり、60〜70歳以降に発症し易いといわれています。症状が比較的軽い場合は、リハビリテーションや薬物療法などの保存的治療で様子を見ますが、改善しない場合や症状が強い場合は手術治療が検討されます。

原因

脊柱管が狭くなる主な原因としては、骨の変形、背骨の間でクッションの役目を担う軟骨の椎間板の変性・磨滅、分厚くなった靱帯による脊柱管の圧迫が挙げられます。

特に、重量物を持ち上げる動作の多い仕事などは背骨に大きな負担がかかるため、背骨が変形して脊柱管が狭くなることが分かっています。また、靱帯の肥厚などは加齢に伴い生じる可能性が高まります。

症 状

腰部脊柱管狭窄症のもっとも特徴的な症状として、長い距離を連続して歩くと下肢に痛みや痺れを生じる「間欠跛行」が挙げられます。

「間欠跛行」とは、歩いている際に脊椎に負荷がかかり神経が圧迫されることで、下肢に痛みや痺れを生じ、歩きにくくなることをいいます。特に、朝や寒い季節に症状が現れ易いといわれています。しゃがんだり前かがみになったりして神経の圧迫を和らげると症状は落ち着きますが、病気の進行とともに、連続して歩ける距離が短くなったり、安静にしていても下肢の痛みや痺れが強くなったりする可能性があります。

間欠跛行のほか、神経の圧迫によってトイレが近くなる、夜中にトイレに行きたくなる、残尿感、失禁などの排尿障害が起こる場合もあります(膀胱直腸障害)。

検査・診断

腰部脊柱管狭窄症は、レントゲン検査、MRI 検査、CT検査、脊髄造影検査などで診断されますが、患者様にかかる体の負担を考慮し、近年はMRIの画像検査のみで診断する施設が増えています。MRI検査は腰椎の変形だけでなく、脊柱管の中を走行する脊髄や分岐する神経を描出することが可能であり、変形による脊髄・神経の圧迫を観察することができる強力で有用なな検査法です。

また、腰部脊柱管狭窄症の症状は、「末梢動脈疾患」や「糖尿病性末梢神経障害」などで現れる症状と似ているため、血液検査なども行い他の病気との鑑別を行います。

治療

腰部脊柱管狭窄症の治療方法は、リハビリテーションや薬物療法などからなる「保存的治療」と「手術治療」に分けられます。

-

保存的治療

保存的治療では、リハビリや薬物療法などが検討されます。

リハビリでは、ウォーキングなどの適度な運動が指導されるほか、姿勢改善や就労時のコルセットの着用を勧められる場合もあります。

薬物療法では、血流を改善する薬、痛みを和らげる薬、ビタミン剤などの飲み薬の処方が検討されます。その他、局所麻酔薬やステロイドなどによるブロック注射が検討される場合もあります。下肢の痺れ (ビリビリ感) や痛み (神経障害性疼痛) がある場合には、新薬のプレガバリンやミロガバリンの内服が有効です。 -

手術治療

保存的治療では改善がみられなかった場合や、症状が強く日常生活に支障が出ている場合、症状が両足に現れている場合などには手術治療が検討されます。

手術治療には、以下の2種類があります。

除圧術:脊柱管を狭めている原因となる骨や椎間板、靱帯などを削り神経の圧迫を開放する手法です。

固定術:背骨にボルトを入れて固定し神経が圧迫されるのを防ぐ手法です。

近年は内視鏡を使用することで、手術時の切除範囲を最小限に抑える「低侵襲手術」を行う医療機関もあります。低侵襲手術を行うことで手術後の回復が早まる可能性もありますが、神経が損傷して合併症が起きる可能性もあります。手術を受ける際には自身の状況や治療の選択肢について整形外科の専門医から詳しく説明を受けましょう。

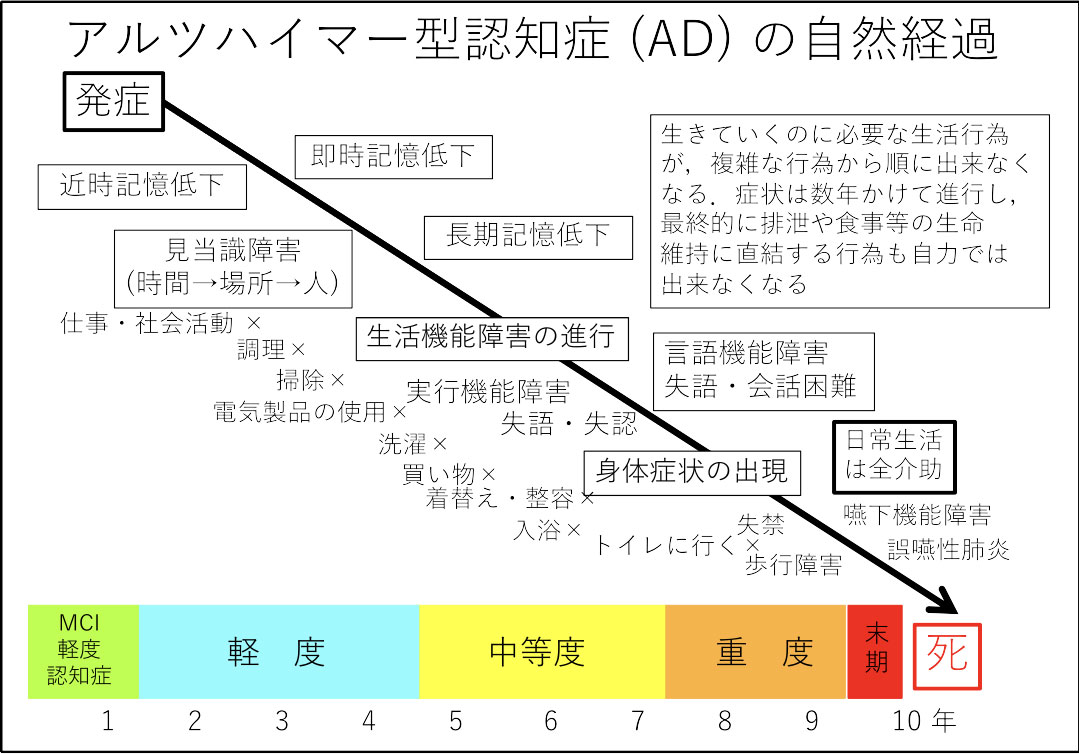

[8]認知症

概要

認知症とは、一度正常に発達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障を来す様になった状態を指します。

認知症は高齢になるに従って増加し、超高齢化社会の日本では約460万人(65歳以上の高齢者の約15%)が認知症を患っているとされています。今後も高齢化が進み、認知症の人は増えていくことが予想され、2025年には65歳以上の人口の約20%が認知症を有している状況になると推定されています。

認知症では、物を覚えられない、今までできていたことができなくなるといった認知機能の低下による症状ばかりでなく、怒りっぽく攻撃的になる、意味もなく徘徊はいかいするなどの症状(認知症の行動・心理症状:BPSD)もみられます。

認知症の原因となる病気には様々なものがあります。その中には、現時点で病気の原因が解明されておらず根本的な治療法がない病気もありますが、治療可能な病気も含まれています。そのため、なるべく早く適切な診断を受け治療方針を立てることが大切です。

原因

認知症の原因となる病気には色々あります。様々な病気により認知機能を司る脳の機能が持続的に障害されることによって、認知機能が低下し認知症を発症します。病気によらない正常範囲の脳の老化によっても、いわゆる「度忘れ」といったことが起こりますが、認知症へと進行していく病気による「もの忘れ」とは異なります。

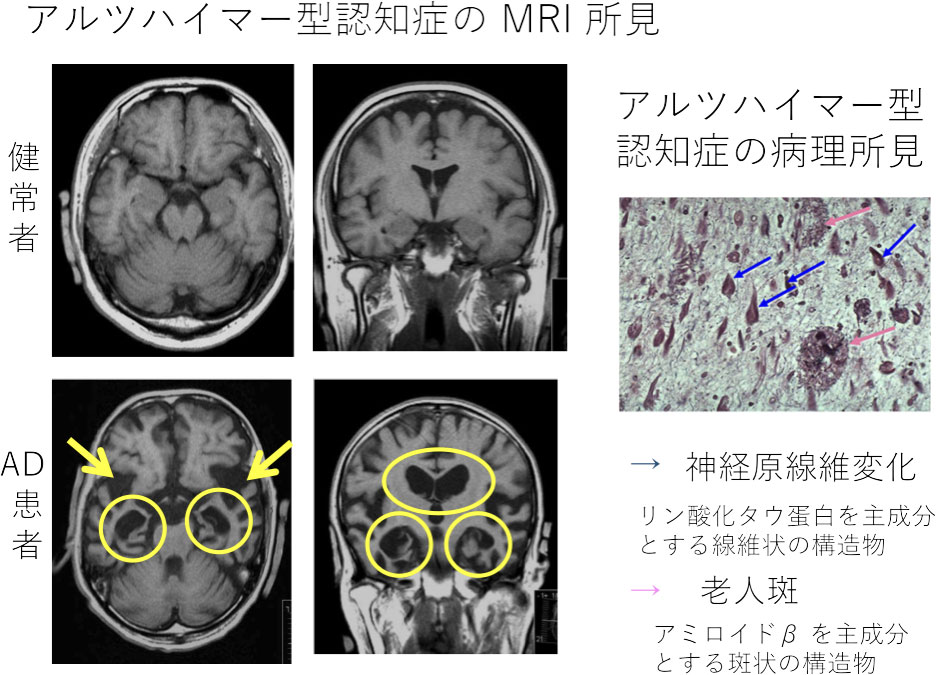

認知症の原因となる病気で最も多いのはアルツハイマー病で、認知症全体の6割程度を占めます。アルツハイマー病では、脳にアミロイドβとタウと呼ばれるタンパク質が溜まり、脳の神経細胞が障害され数が減少していきます(これを「変性」と言います)。稀にに見られる遺伝性のアルツハイマー病ではアミロイドβに関連する遺伝子の変異が原因になる場合がありますが、高齢者にみられる通常のアルツハイマー病では遺伝的な素因と後天的な因子(生活習慣や生活習慣病など)の両者が複合的な原因となって発症するものと考えられています。

認知症の原因で、アルツハイマー病に次いで多いとされているのは脳血管性認知症とレビー小体型認知症です。脳血管性認知症は脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など脳の血管の障害で脳が損傷されることが原因になります。レビー小体型認知症では、脳の神経細胞にαシヌクレインというたんぱく質がレビー小体と呼ばれる構造をつくって蓄積することにより神経細胞が障害されることが原因なります。

その他にも様々な病気が認知症の原因になりますが、例えば、慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症といった病気では、脳神経外科で手術治療を行えば症状が著しく回復するなど、治療し得る認知症の原因もあります。

症 状

認知症では、もの忘れ(記憶の障害)、これまでできたことができなくなる(遂行機能の障害)、言葉や認識力の低下といった認知機能の障害=「中核症状」に加えて、認知症の行動・心理症状=「周辺症状/BPSD」 と呼ばれる不安、幻覚、妄想、うつ症状、興奮、暴言・暴力、徘徊などの症状もみられます。

-

認知症の中核症状

認知機能の障害を指します。認知症の原因としてもっとも多いアルツハイマー病についてみると、初期からもっとも目立つ症状は記憶力の低下です。記憶力の低下は年齢を重ねれば誰にでも起こるものですが、アルツハイマー病では、最近の出来事(エピソード)についての記憶が著しく低下することが特徴です(エピソード記憶の欠落)。たとえば、“昨日、レストランで夕食を食べた”という出来事があった場合、レストランの名前がなかなか思い出せないというのは正常でもみられることですが(度忘れ)、レストランに行って夕食を食べたこと自体を忘れてしまうのは病気です(エピソード記憶の欠落)。 進行すると、日時や場所が分からなくなり(見当識障害)、物事を理解し判断する力が低下していきます。さらに、日常的に行う簡単な家事などの手順が分からなくなることや、言葉が分からないといった症状も出てくるようになります。

-

認知症の周辺症状/認知症の行動・心理症状:BPSD

認知症の中核症状に伴ってBPSDとよばれる症状がみられます。BPSDには、不安、幻覚、妄想、うつ症状などの心理症状、不穏、興奮、暴言・暴力、徘徊などの行動症状があります。

検査・診断

症状の経過から認知症が疑われる際には、認知機能ばかりでなく、運動や感覚などを含め脳神経系全体の異常を把握するための診察(神経学的診察)を行います。その次に、以下のような検査を計画し実施します。

-

認知機能検査

記憶、注意、計算、言語などの認知機能を調べるための検査です。診察時には長谷川式簡易知能評価スケール(改訂版)(HDS-R)、ミニメンタルステート検査(MMSE)などの簡易検査を行いますが、症状に応じて、さらに詳しい検査を計画します。

-

血液検査

甲状腺ホルモンなどのホルモンの異常、ある種のビタミンなどの栄養素の異常、肝臓病などによる代謝の異常、梅毒などの感染症などによって、認知機能の低下を来すことがあります。それらを血液検査によってチェックします。

-

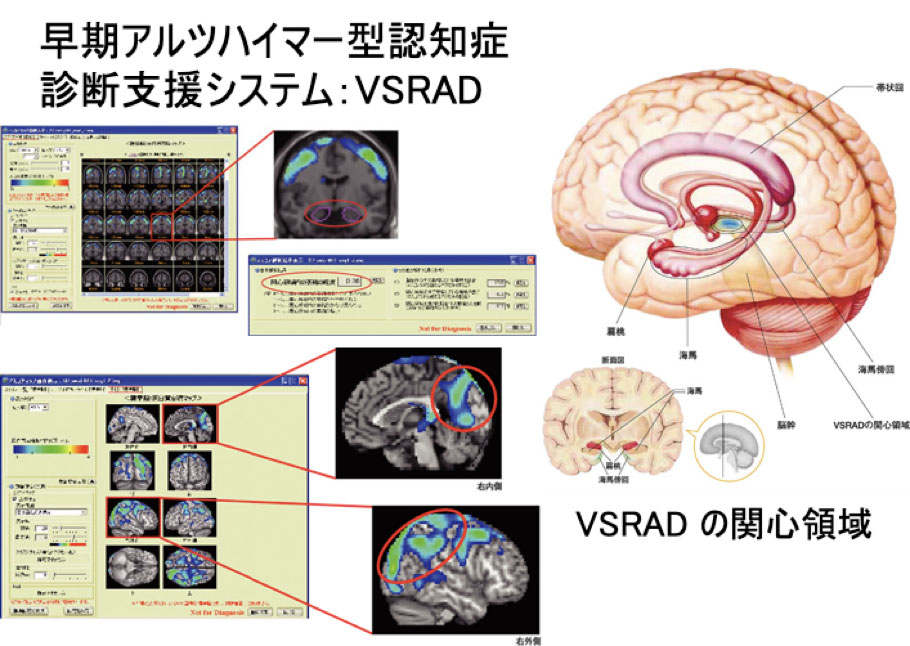

画像検査

脳の状態をチェックするために、頭部CT、MRI検査などで異常(萎縮や脳梗塞・出血など)の有無をみます。

また、脳の機能を調べるために、SPECT検査で脳の血流を、PET検査で脳の代謝の異常を調べます。また、PET検査でアミロイドやタウの蓄積をみる検査もあります。ただし、PET検査は全て保険適用外です。

-

脳脊髄液検査

脳炎などが疑われる場合などは腰椎穿刺(腰から針をさします)を行い、脳脊髄液を検査します。また、脳脊髄液中に含まれるアミロイドβやタウの測定はアルツハイマー病の診断に有用です。

治療

治療は、認知症の原因となっている病気によって異なります。治療の種類には、薬による薬物療法と、ケアやリハビリテーションによる治療があります。

アルツハイマー病やレビー小体型認知症のように、脳の中に異常なタンパク質の蓄積がみられ神経細胞が徐々に障害されていく病気では、残念ながら現時点では根本的な治療効果がある治療薬はありません。しかし、残っている神経細胞を励まして症状の進行を抑制するような治療薬(進行抑制薬)を使用することができます。しかし個人差が大きく、効果はマチマチです。

脳血管性認知症では、脳梗塞や脳出血などの脳血管の病気(脳血管障害)で脳が損しています。そのため、脳血管障害の原因となる高血圧・糖尿病・脂質異常症・不整脈などの病気をきちんとコントロールし、脳血管障害の再発を防ぐ治療をすることが大切です。

前述したように、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症など、脳外科的治療で治る病気、ホルモンの異常など、内科的治療で治る病気がありますので、そうした認知症の原因を見逃さないようにすることが大切です。

また、行動・心理症状(BPSD)が強く現れて困っているような場合には、ケア面の整備を行うとともに、必要に応じ精神症状を軽減させるような薬物(精神科の薬など)の投与を行います。

全体的にみると、薬物療法の効果は限定的な場合が多く、ケアやリハビリといった薬以外のアプローチが大切です。リハビリでは、精神療法や作業療法や音楽療法などで残された脳細胞の活性化を図ることなどが行われています。しかし、それは保険適用外である場合も多くあり、効果は個人差が大きいのが現状です。

予防

認知症の原因となる病気によって予防の方法は異なります。例えば、脳血管性認知症につついては、脳血管障害の原因となる生活習慣病を予防するような「よい生活習慣」(バランスのよい食事や運動習慣)が大切です。さらに近年、「よい生活習慣」を身につけることは、血管性認知症ばかりでなく、もっとも多い認知症の原因であるアルツハイマー病の予防にも有用であることが示唆されています。従って「よい生活習慣」を身につけることはおすすめです。

また、もの忘れなど、認知症が疑わしい症状が出てきたときは、できるだけ早く「もの忘れ外来」などの専門外来を受診しましょう。軽度認知障害(MCI)の段階で原因となっている病気を診断し、認知症への進行を予防するように方針を立てることが重要です。

[9]てんかん

概要

「てんかん」とは、脳が一時的に過剰に興奮することで、意識消失や痙攣等の「てんかん発作」を繰り返し引き起こす病気のことです。私達の脳は数百億もの神経細胞によって成り立っており、神経細胞が電気的な興奮を引き起こすことで様々な情報が伝達されていきます。てんかんは、神経細胞の電気的な興奮が過剰に発生する部位が生じ、脳の働きに異常が引き起こされることで発症します。

てんかんには症状の現れ方や原因によって様々なタイプがあり、乳幼児から高齢者まで全ての年代で発症する可能性があります。タイプは、画像検査などではっきり原因が分からないタイプ(特発性てんかん)と画像上で異常を示すタイプ(症候性てんかん)に大別されます。後者は外傷による脳へのダメージ、脳卒中、脳腫瘍、アルツハイマー病など脳の病気によって引き起こされます。乳幼児や小児は原因が分からないタイプが多く、高齢者は病気や外傷によるタイプが多いことが特徴です。

てんかんの症状は人によって大きく異なりますが、多くは適切な治療を行うことで発作を抑制し、問題なく社会生活を送ることができるとされています。一方で、頻繁に発作を繰り返して徐々に脳の機能自体が低下していくケースでは、症状に応じて適切な社会的支援を受ける必要があります。

原因

てんかんは、脳の神経細胞が過剰な電気的興奮を引き起こすことによって生じます。過剰な電気的興奮が起こる原因は様々です。

近年の遺伝子診断の進歩により、分類や用語が変わってきています。成人発症てんかんの4割は今なお原因不明ですが、近年の遺伝子診断の進歩により、特発性てんかん(=原因不明のてんかん)の一部に遺伝子異常との関連が指摘されています。

一方、症候性てんかんは、頭部外傷・脳出血後遺症・脳梗塞後遺症・脳腫瘍・皮質形成異常といった脳の構造的な異常や脳炎などの感染症、免疫の異常、または代謝の異常が原因であると考えられています。

症状

てんかんを発症すると、意識消失や痙攣などの「てんかん発作」が繰り返し引き起こされる様になります。発作症状の現れ方は非常に幅が広く、神経細胞の異常興奮が生じる部位や強さによって大きく異なります。発作の主な分類としては、脳全体が同時に巻き込まれ、痙攣発作が全身に及ぶ「全般発作」と、脳の一部から発作が生じる「部分発作(焦点性発作)」があります。部分発作(焦点性発作)は、発症部位が司どる機能に何らかの異常が現れる様になります。具体的には、手や足の運動を司どる部位に発症した場合は手足の痙攣が生じ、視覚を司どる後頭葉に発症した場合は視覚や視野の異常といった症状が現れる様になります。また、側頭葉などに波及した場合は、痙攣しなくても開眼したまま意識を失い動作が停止する、手足をもぞもぞ動かしたり口をもぐもぐさせたりするなど、見た目では分かりにくい意識消失発作を来すことも少なくありません(=複雑部分発作)。

部分発作(焦点性発作)の場合でも、神経細胞の異常興奮が脳全体に広がっていく(マーチする)ケースがあります。このような場合には、意識消失や全身の痙攣といった症状が現れます(ジャクソン型てんかん)。発作自体は通常数十秒から数分で自然に収まりますが、発作終了後もしばらく意識が朦朧としていることが少なくありません。患者自身はこの様な発作が生じている最中の記憶はないとされており、車の運転中などに発症することで思わぬ事故を引き起こすケースがあります。(現在、運転免許証の取得や更新には、公安委員会へのてんかんの申告が法令上定められています。)

てんかんと認知症の違い

「てんかん」と「認知症」の違いは、認知症が普段から物忘れや行動の症状が常時見られるのに対し、てんかんは発作を起こしていない時は全く正常であることです。

普段しっかりしているにも関わらず記憶が全く欠落している事がある、または上記の様に意識を失っている場面を何度か目撃されている人は速やかに「てんかん外来」(多くは脳神経内科です)を受診し、適切な診察を受ける事をお勧め致します。

.検査・診断

-

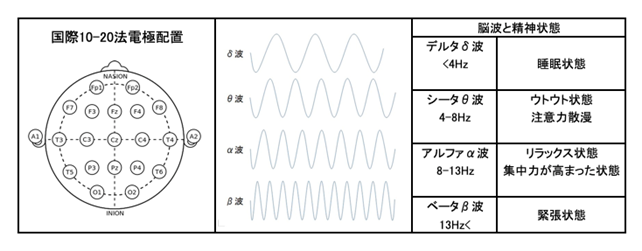

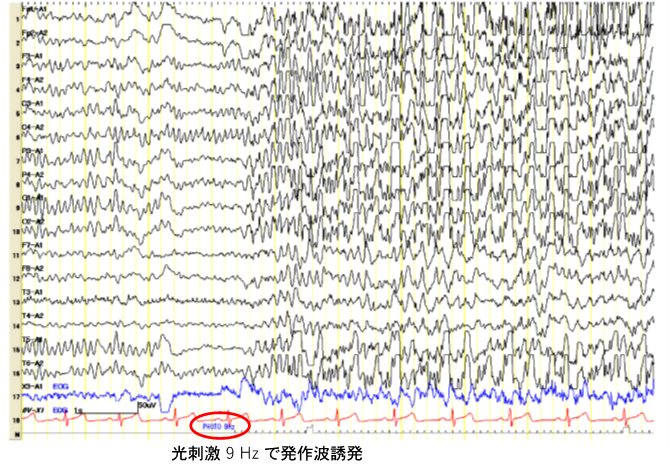

脳波検査

てんかんの診断に必須の検査です。頭皮に19個の電極を装着し、脳の神経細胞の電気的な活動を波形として記録します。てんかん患者では、発作が生じていなくても脳波で異常な電気活動がみられることがあります。また、一般的な脳波検査は暗く静かな室内で安静にした状態で行われ、てんかん発作を誘発するために光を点滅させる(光刺激)、過呼吸を行うなどの負荷をかけながら反応を評価する検査を多くの場合行います。

-

血液検査

てんかんと似たような症状は、一部の薬剤による影響・中毒や、低血糖や電解質の異常などによって引き起こされることもあるため、それらの病気を除外する目的で血液検査も行うことが一般的です。

治療

てんかんの治療は基本的に神経細胞の異常興奮を抑える作用を持つ「抗てんかん薬」の内服治療が行われます。多くは、抗てんかん薬の服用を続けることでてんかん発作を抑制することができ、通常の社会生活を送ることができるようになります。但し、抗てんかん薬は継続して規則正しく内服する必要があり、きちんと内服しないと効果が弱まりてんかん発作を抑制できない場合がしばしばあります(服薬コンプライアンス不良)。

一方で、複数の抗てんかん薬の服用を続けても発作が難治に経過する場合があり、それに対してはてんかん外科治療が有効な場合があります。発作の起始が明確に同定された場合、異常興奮が生じている脳の一部を切除する手術(焦点切除術)が有効です。内側側頭葉てんかんに対する海馬扁桃体切除術や側頭葉切除術は高い確率で発作のコントロールが得られることが証明されています。

予防

てんかんは発症原因がはっきり分からないケースも多く、確立したてんかん発作の予防方法は現在のところありません。しかし、てんかんと診断された場合は抗てんかん薬の内服継続など適切な治療を続けていくことで発作をコントロールすることが可能です。

症状がないからといって治療を自己中断すると、思わぬ場面で発作が再発し発作が止まらなくなる(重積)や肺炎、外傷などの危険な合併症や交通事故などを起こす可能性があります。そのため、必ず担当医の指示に従って適切な治療を続けましょう。

また、睡眠不足やアルコールの過剰摂取なども症状を悪化させる大きな要因です。十分な睡眠を取り、疲労を避け、節酒を行うなど規則正しい生活を心がけましょう。